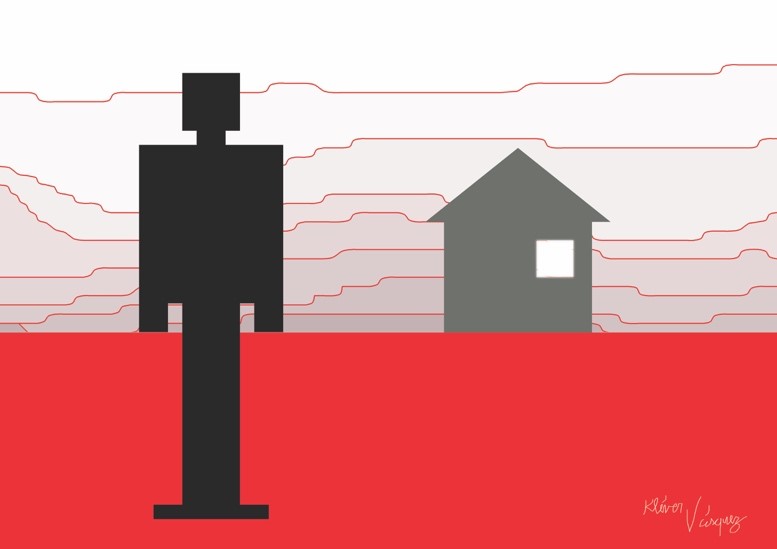

Imagen: Kléver Vásquez

El encierro domiciliario que provocó la emergencia sanitaria desoló las calles e intensificó la luz emitida por las pantallas tecnológicas, que a manera de ventanas móviles, iluminaron los espacios más privados de la vivienda, aquellos en los que el cuerpo, negado de desplazamientos amplios, parece vibrar u oscilar en el vaivén doméstico de la casa. Un ir y venir constantes en torno a una pantalla que se volvió pivote de tensiones y distancias, punto focal de la conexión en red, prótesis que ilumina un cuerpo paralizado, de mirada escindida que ahora navega extraviada en la ficción de otra realidad y de otro cuerpo. Parecería, en esos momentos, que la casa se reduce a la pantalla, a una única ventana que nos permite ver un afuera posible. Allí, lo real y el deseo negocian sus exigencias; diálogo mediado por la tecnología, cuyo consenso se materializa en el espacio umbral de la pantalla y, por lo mismo, un consenso plano, sin espesor ni peso; bidimensional y efímero; una imagen luminosa que toma cuerpo con el relato, su hálito vital. Allí parece habitar un cuerpo que se alimenta, a la vez, de lo real y lo virtual; un cuerpo anfibio; representación de un cuerpo real; pero representación vehículo, que sustrae de la carne sus anhelos para llevarlos por las autopistas del relato. Son autopistas y no calles las construidas por la narración, por ellas circula el cuerpo anfibio y, es que, al igual que la mercancía, demanda movilizarse ágil a su destino de consumo. Es tan rápido el desplazamiento de las imágenes del cuerpo anfibio que, el cuerpo real al que representa, no requiere moverse de su sitio; su pesado, lento y a veces doloroso cuerpo expresarían un freno para la fluida transacción requerida por la oferta y la demanda.

El relato reduce, abstrae y limpia; pasar de una calle empedrada a una autopista luminosa requirió suprimir obstáculos, quitar cuerpos; proceso higiénico de un relato que también purgó la reputación de la calle y, por ejemplo, reemplazó su nombre por el de espacio público, afirmando esa pretensión moderna de erradicar lo diverso y reemplazándolo por lo abstracto, homogéneo e ideológico que, así mismo, sólo puede ser habitado por un individuo genérico: el ciudadano (Delgado, 2011). El cuerpo anfibio sería un ciudadano perfeccionado y depurado por la tecnología y el mercado; un ciudadano que habita el lugar liso, pulcro y pulido de las pantallas: signo estético de la sociedad del consumo que apunta a la fluida circulación del capital, pues, lo pulido e impecable no ofrece ninguna resistencia e incita los “me gusta” de la diáfana red social (Han, 2015). Este ciudadano anfibio habita un espacio virtual que no se le opone y que, por definición, se contrapone a lo real, porque: “Lo real conserva siempre algo inefable, una complejidad trascendente, que se nos resiste” (Quéau, 1993). Es así, que la estética pulimentada de la complacencia caracteriza a una sociedad “positiva” en la que “toda negatividad resulta eliminada” (Han, 2015). Una sociedad así, se empeña en mostrar a la diferencia como interferencia, como obstáculo que debe ser desplazado, segregado y oculto, de la misma forma que se hace con los cuerpos cuando a éstos se los relaciona con la enfermedad o el enemigo. El mercado banaliza esos cuerpos; efectivo desplazamiento que invierte a su favor dichas resistencias. El cuerpo anfibio no enferma y sus guerras son simulacros, juegos; en eso se fundamenta el consenso entre los deseos y lo real; relato mediador del mercado y sus tecnologías.

Una de las tecnologías del mercado cuyos relatos hablan del cuerpo anfibio es el videojuego. Allí los avatares representan o, más bien, reemplazan a un cuerpo que dejó de ser carne para volverse imagen. Esos cuerpos no enferman y sus acciones buscan exaltar al individuo como “el mejor”; aquel que se sobrepone al resto en un proceso inmediato de acumulación y eliminación continuo. El juego visto así, es sólo competencia que exalta los valores máximos del individualismo capitalista; eufemismo de una guerra sin cuartel en la que sobrevive quien elimina a los otros. Durante la pandemia miles de usuarios paralizaron sus cuerpos reales para activar sus cuerpos virtuales y jugar ahí “afuera”. Call of Duty es uno de esos juegos; está lleno de enemigos que se desplazan en paisajes bucólicos, llenos de montañas, lagos y casas. Pero, se trata de paisajes confinados, inscritos en una circunferencia que progresivamente se va encogiendo. Si quedas fuera del círculo empiezas a toser (enfermedad sin dolor); bueno, tu avatar empieza a asfixiarse y “muere”. Fin del juego. Pero si logras mantenerte dentro, hasta que el círculo llega a tener el tamaño de una casa, llegaste al final, sobreviviste, ya no queda nadie más “afuera”, solamente tú en casa y solo. Ganaste.

El soldadito que corre y salta en ese espacio virtual no se agota, nunca se cansa; fluye, no es humano. Es un cuerpo programado, sus movimientos responden una y otra vez a un solo relato ganador: el del héroe o el mejor, por tanto, se trata de un espacio limitado con acciones definidas -por un algoritmo en este caso-; miles de acciones, tantas como individuos al otro lado de la pantalla haya; sin embargo, acciones individuales, separadas y aisladas, gestos mínimos de cuerpos paralizados y confinados en su pantalla personal. Nada se puede hacer más allá de lo que el algoritmo lo permita; excepto una cosa: cuando empieza el juego eres asignado a un equipo de cuatro soldados, cuatro avatares; cuatro personas reales en algún lugar del planeta, cuatro cuerpos paralizados. A veces, alguno de ellos habla a través del micrófono incorporado al juego. No lo conocemos, pero lo escuchamos, podemos intuir el espacio que habita. Es una molestia. Esa voz se vuelve obstáculo; una interferencia que desconcentra. Por supuesto, puedes apagar el parlante… pero no lo haces. Prefieres escuchar las voces y saber, por ejemplo, que hay niños en la habitación; su acento los delata, sabemos que son de México o Colombia, a veces resulta imposible descifrar su idioma. Esas voces y ruidos que no están programados por el algoritmo y que no sirven para ganar el juego, se vuelven pistas, datos que permiten construir un lugar, un nuevo relato. Esas voces, por momentos, logran llevarte a un fragmento de esa otra realidad existente en algún lugar del planeta. Son ruidos que provienen de un lado de la pantalla que está en nuestro mismo espacio y, aunque muy lejanas, son voces de una misma realidad.

Entonces, a pesar del excesivo control del algoritmo tecnológico, siempre puede haber formas de desvío, de interferencia o de ruido; formas de salir. Formas que surgen cuando se habitan los bordes de un relato que arrincona y expulsa… Desde ahí, a veces pueden escucharse las voces de afuera, voces que, con el retumbar de gargantas indignadas, empiezan a empedrar las calles nuevamente, porque, es justo ahí, en los espacios de transición, donde la realidad y sus cuerpos libran sus batallas por existir.

Delgado, Manuel (2011). El espacio público como ideología. Madrid: Ed. Catarata.

Han, Bjung-Chul (2015). La salvación de lo bello. Barcelona: Herder Editorial, S.L.

Quéau, Philippe (1993). Lo virtual. Virtudes y vértigos. Buenos Aires: Paidós.

Ensayo de Kléver Vásquez como trabajo final del curso Relatos del cuerpo y la ciudad

Kléver Francisco Vásquez Vargas es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador y docente en la misma entidad.